きのこの新たな価値、ワクワクを創造する

~海外・新規事業に挑むプレミアムきのこ総合メーカー~

株式会社雪国まいたけ

代表取締役社長 湯澤尚史氏

新潟県の株式会社雪国まいたけは、主力のまいたけで市場シェア51.6%(2023年総生産量約5.5万トン※)を誇り、新たな成長ドライバーとして、マッシュルームなどのニッチ・プレミアム市場や環境負荷低減、健康課題の解決が期待される代替肉市場の開拓を進める。2023年にはオランダのきのこ事業会社を買収し、グローバル化の足掛かりを整え、2025年には事業の進化を踏まえた社名変更を予定している。代表取締役の湯澤尚史氏に未来に向けた戦略や社名刷新の狙いなどを伺った。

※市場シェアは国内生産量ベースで算出 (出典:林野庁特用林産物生産統計調査、農林水産省地域特産野菜生産状況調査)

垂直統合的なバリューチェーンの構築により

東証一部に再上場

2015年の上場廃止から2020年に再上場を果たすまでに行った一連の改革が、ターニングポイントと伺っています。

当社は1983年の設立以来、世界で初めてまいたけの大量生産に成功した企業として順調に成長を続けてきました。しかし、創業者頼みの経営体制、組織のサイロ化などによりガバナンスの不全が露呈して2010年頃より業績が悪化、2015年には一度上場を廃止しました。社員が自信を無くしている状況でしたが、当時営業本部長だった私は「商品力や人のポテンシャルは健在だ。開発、製造、販売をしっかりとつなぎ合わせ、垂直統合的なバリューチェーンを築けば必ず再生できる」という確信がありました。そこで複数のプロジェクトを立ち上げ、生産と販売の距離を近づけ、全社最適について議論する風通しの良い企業風土の組成に取り組みました。

具体的にはどのような改革に取り組んだのでしょう?

独立部門だった研究開発室を生産本部の直下に置き、栽培設備や育成方法について生産と営業が一体で改善に取り組む体制を築きました。そして、自社開発の新しい菌「極(きわみ)」「極白」を生産ラインに載せ、全面的に切り替えることに成功しました。二つ目は流通を従来の卸売を介在する市場流通から、全国の小売店さんと直接口座を結んで売場提案を行う直接取引にシフトしました。ダイレクト営業を8割に引き上げたことで青果の市況変動の影響が受けにくくマージンコントロールが可能な体制を構築しました。三つ目が本しめじ、はたけしめじ、マッシュルームなどのプレミアムなきのこをM&Aによって商品ラインナップに加えたこと。これにより成長ドライバーとして高単価なマーケットを捉える商品群を拡充しました。一連の改革で企業価値を引き上げた結果、2020年9月には東証一部(現・プライム)に再上場を果たすことができました。

代替肉によるきのこフードの展開や

オランダのきのこ会社の買収で成長を加速

国内の成長ドライバーとしてプレミアムきのことともに「代替肉」を挙げています。

牛肉は牧草や水を大量に消費し、メタンガスを発生することから代替できるタンパク源の確保が課題となっています。これまでは大豆がその受け皿になっていましたが、異常気象や戦争による価格変動の他、9割以上輸入に頼っていることが課題でした。これに対してきのこは安定的な生産と脂質・糖質の抑制などの機能性、旨味や食感など優れた点が多いのが特長です。まさに代替肉として理想的な素材の一つになり得るということで2024年度内の発売を予定しています。

想定している購入者層やその後の展開などについて教えてください。

環境負荷に高い関心を持っている方向けという点で、対ヨーロッパなど海外戦略上有力な商品として期待しています。国内では健康志向、ヘルシーさを意識されている方などにとって魅力的な商品になり得ると思います。今後、素材から製造している強みを生かして様々な商品ラインナップを展開する予定で、将来的には肉との置き換えだけでなく、食感や形態を変えてきのこフードとしてバラエティを拡充していきたいと考えています。また、豊富な食物繊維を生かして物質の強度を変えられるため、革製品や梱包資材など食品以外への応用も視野に入れています。

2023年にはオランダのきのこ会社を買収されました。その狙いについてお聞かせください。

きのこ製造のオークフィールド・シャンピニオンズ社とその不動産管理会社を買収しました。オランダは農業国で欧州戦略上も重要な拠点になると考えています。同社は主力のマッシュルームの他、しいたけやなめこなど現地で「エギゾチックマッシュルーム」といわれるアイテムが成長の原動力になっており、売上構成比の約半分を占めています。販売方式は当社同様、小売店に対してメニュー提案し直接販売するスタイルです。当社はマッシュルームを成長分野の一つとして掲げているので、2社はそれぞれの強みが相手のチャレンジポイントになっていて、相互に成長への相乗効果が期待できます。

具体的な協業の中身と今後のグローバル戦略について教えてください。

オークフィールド社のエギゾチックマッシュルームに対し、我々の生産技術や科学的な提案、営業スタイルを伝えていきたいと思います。同時に彼らは欧州で良質なマッシュルームを作り上げてきた歴史があるので、その技術を国内にフィードバックし、高品質なマッシュルームを安定的に生産できる体制を整えていけると考えています。実際にお互いの責任者が生産現場を訪れ、アドバイスを受けるといった活動を徐々に行っています。今回の買収はグローバル戦略の足掛かりと考えており、条件が合えばさらなるM&Aも進めていく考えです。欧州におけるきのこ業界は種菌、堆肥製造、栽培など分業化しており、当社のような垂直統合型の企業はあまり見当たりません。欧州でのバリューチェーン構築のためにもそうした動きが必要になってくると思います。

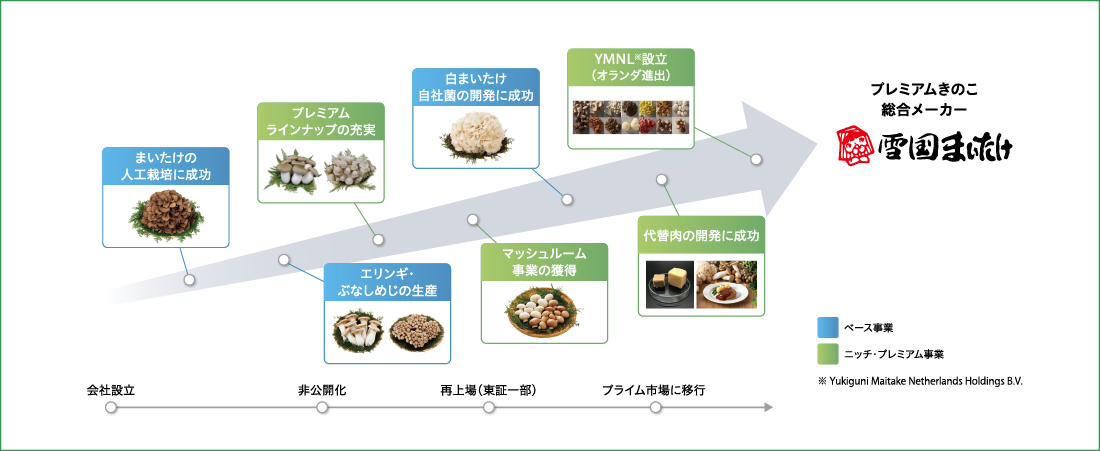

プレミアムきのこ総合メーカーへの歩み

出典:「社名(コーポレートブランド)刷新の背景と目的について」(雪国まいたけ2024年6月)

雪国で磨いた技術や探求心をベースに

新たな価値を創造し続けるモノづくりの会社へ

2025年4月に社名変更を予定されています。変更の理由について教えてください。

当社の事業は既存のまいたけやエリンギ、ぶなしめじからマッシュルームなどのニッチ・プレミアム市場、さらに代替肉へと広がりを見せています。地域軸でもオランダを足掛かりに他の地域・国への展開を予定しており、中長期的に多様な事業ポートフォリオを構成していく考えです。しかし、2023年に実施した消費者アンケートでは、まだ8割のお客様が弊社はまいたけのみを作っている企業という認識で、衝撃を受けました。ブランディングにおいても商品名を「雪国まいたけ製マッシュルーム」とすると、お客様の混乱を招きます。そこで商品ブランドをすべて見渡せる企業ブランドを新たに作り上げることにしました。

新社名「ユキグニファクトリー」に込められた想いと今後の展望についてお聞かせください。

コーポレートブランドの制定にあたり、まず私たちの存在意義は何かを問い直し、「雪国で磨いた技術や探求心をベースにきのこの新たな可能性を結集し、世界の健康を創造する企業」と規定しました。その上で新社名を「ユキグニファクトリー株式会社」に定め、内外に宣言します。雪国における技術や探求心、人格を磨き上げてきた伝統と信頼は受け継ぎながら、あえてカタカナ表記にすることで地理的限定からの解放を意図しました。「ファクトリー」はきのこの無限の可能性を引き出し、魅力的な製品を創出し続けるモノづくりの会社であり続けたいという想いを込めました。今後も代替肉をはじめ次から次へと新たな価値を創造する玉手箱のようなワクワク感のある会社へ進化し続けていきます。

湯澤尚史氏

YUZAWA Masafumi

代表取締役社長

この記事は季刊DBJ No.56に掲載されています

季刊DBJ No.56