Vol.26

食と観光振興:「聖地」に学ぶ「マリアージュ」

[執筆者]

株式会社日本経済研究所

産業戦略本部 産業調査企画部 研究員

岡田脩太郎

フードツーリズムの「聖地」、サンセバスチャン

日本の地域振興の文脈で、フードツーリズムという言葉が聞かれるようになって久しいが、フードツーリズムの世界有数の成功事例として取り上げられることが多い「聖地」が、スペインのサンセバスチャン市である。古くから美食の伝統を持つ同市は、人口約19万人と小規模であるが、年間130万人以上※1の宿泊客がこの地を訪れ、バスクの大地が育んだ美食に舌鼓を打つ。サンセバスチャンは、フードツーリズムにおけるいわばモデルケースの一つといえるが、同市の成功を過度に理想化するのは禁物だろう。同市は19世紀前半より、美しい海岸線に縁どられ、日光浴・海水浴に適した保養地として認知されていた。また、スペインが第一次世界大戦で中立の立場をとったこともあり、20世紀初頭には欧州各国の富裕層が集うリゾート地となっていた※2。すなわち、サンセバスチャンは保養地として約200年の歴史を有しているのである。そして、まちの食文化を前面に出した観光振興が活性化したのは、フードツーリズムへの関心が世界的に高まった20世紀後半以降であり、食文化のみでサンセバスチャンの観光産業の成功を説明することはできないといえる。

「保養地」×「食文化」

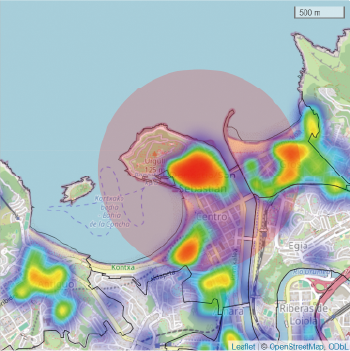

換言すれば、サンセバスチャンは「保養地としての魅力」と「食文化の豊かさ」という、元来有していた別個のアセットの掛け合わせにより、「観光産業のリブート」に成功した、というのがより正確な説明であろう。「保養地」の定義はまちまちであろうが、数日にわたって一ヵ所に滞在し、リラックスすることを目的とする「逗留型」旅行者に好まれるものと想像できる。「逗留型」旅行者は滞在先での「リラックスした」非日常体験を求めるが、サンセバスチャンの地理的環境と食文化は、このニーズに合致する。例えば、市内のホテルの多くは、欧州屈指の美しさともいわれるラ・コンチャ海岸や、バルが密集する旧市街から、半径わずか1km圏内に集積する。つまり、旅行者は滞在中に、市内観光の交通手段や、移動時間に起因するストレスを感じることが少ないと想像できる。食文化についても同様に、「ストレスフリー」な性質があるといえる。例えば、旧市街のバルでは、ピンチョスやタパスと呼ばれる小皿料理を少量ずつつまみながら、数日にかけて有名バルを「はしご酒」するスタイルが人気であり、旅行者は「聖地」にあっても、気負うことなくその美食を堪能することができるのである。「保養地としての魅力」も「食文化」も、別個のアセットとしてはサンセバスチャンに固有のものではないだろう。しかし、それらが掛け合わさる「マリアージュ」こそ、同市が今日の「聖地」の立ち位置を確固にした理由の一つなのではないだろうか。日本の諸地域のフードツーリズムにおいても、「アセットのマリアージュ」という視点は不可欠なものであり、各地域がそれらを追求することで、食を通じた日本全体の観光振興につながるだろう。

サンセバスチャン市内のホテル集積状況をヒートマップで示したもの。旧市街を中心とした半径1km圏内にホテルが最も集積し、ラ・コンチャ海岸も圏内に立地する。

(Leaflet | ©︎OpenStreetMap, ODbL)

サンセバスチャンのピンチョス。少量多品種をつまみながらバルをはしごするのが人気。

(筆者撮影)

※1 サンセバスチャン観光局 (https://www.sansebastianturismoa.eus/images/prensa_agentes/pdf/plan_director-visit-bizi-en.pdf)

※2 Walton, John K. "Another face of 'mass tourism': San Sebastián and Spanish beach resorts under Franco,1936‒1975". ほか、1920年代にも英語圏の新聞でリゾートとして言及が見られる。

この記事は季刊DBJ No.56に掲載されています

季刊DBJ No.56