モデルケース紹介

グローバルサプライチェーンの早期確立で車載用電池材料市場を牽引する

~DBJ「サプライチェーン強靱化・インフラ高度化ファンド」 第一号による資金サポート~

artience株式会社

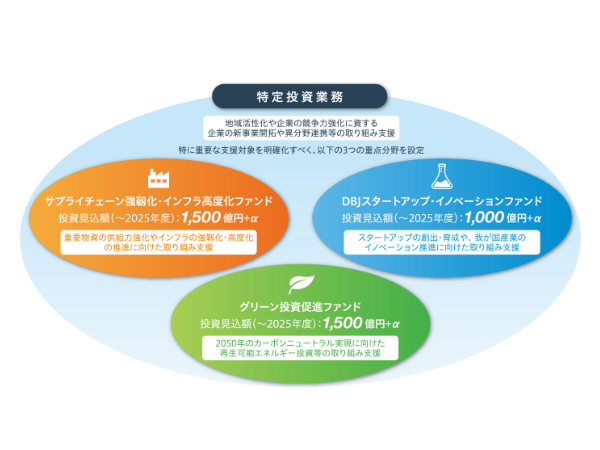

株式会社日本政策投資銀行(DBJ)は、artience株式会社が実施する車載用リチウムイオン電池(以下、LiB)材料の生産力増強に対し、「特定投資業務」に新たに設置したDBJ「サプライチェーン強靱化・インフラ高度化ファンド」の第一号案件として資金面からサポートすることを決定した。artienceは長年のインキ製造で培った高度な分散技術によって、導電材料・カーボンナノチューブ(以下、CNT)の分散性と導電性を飛躍的に高めることに成功。CNT分散体はLiBの高容量化を実現するだけでなく、EV(電気自動車)航続距離伸長や急速充電性能向上への貢献が期待される。車載用LiBは世界的なカーボンニュートラルのトレンドを背景に需要が増大しており、CNT分散体の大幅な需要増加が見込まれることから、artienceは世界5拠点において生産力増強に向けた設備投資を実施することを決定した。CNT分散体事業の市場優位性や今後の将来展望等、artienceの専務取締役・濱田弘之氏、同執行役員・長坪正樹氏、CNT分散体の開発・生産を担う、artienceのグループ会社であるトーヨーカラー株式会社の代表取締役社長・岡市秀樹氏、同取締役副社長・大井聡氏、各氏にお話を伺った。

artience株式会社

専務取締役 コーポレート部門担当

濱田 弘之 氏

artience株式会社

執行役員 グループ経営部長

長坪 正樹 氏

トーヨーカラー株式会社

代表取締役社長

岡市 秀樹 氏

トーヨーカラー株式会社

取締役副社長

大井 聡 氏

「感性に響く価値」を創りだす「分散技術」

培われたコアテクノロジーが次代を拓く

貴社は、2024年初頭に東洋インキSCホールディングスから、artienceへ社名変更されました。最初に社名変更に至った背景や経緯、あるいは会社としての想いを聞かせていただけますか。

濱田 当社は、1896年の創業以来、顔料・樹脂・分散などのコア技術に基づき、それぞれの時代の社会ニーズに応じた製品を提供してきました。しかし近年、国内の市場は成熟化し、社会環境が目まぐるしく変化しています。その中で、変わりゆく時代のニーズ・課題を先んじて見つけ出し、持続的な成長を達成するためには、私たち自身が心機一転、新たにスタートする必要があると考えました。「我々は変わっていくんだ」ということを社内外に示し、本当に「みんなで変わっていくぞ」というムードを盛り上げるためにも社名変更を決断しました。その際考えたのが、我々が今まで提供してきたものは何だろうか、これから提供していくものは何だろうかということです。今まで我々は、製品のみならず目に見えない価値を提供してきましたし、今後も提供していくべきだと考えています。たとえば、当社の製品への信頼、当社と取引することの安心感、お客様の製品の機能向上への寄与など、目に見えない価値を提供しています。今後も、こうした価値を高めていくために、人の心に働きかける価値=感性から連想される「art」と、我々が追求してきた高い技術力=「science」を新社名に取り入れました。その上で、「感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来に挑む」というプロミスブランドを打ち出しました。CNT分散体の核心である「分散技術」も、「感性に響く価値」を創りだすキーテクノロジーです。

では本題である、CNT分散体について伺います。そもそも貴社のコア技術である分散技術とはどういうものなのか、その技術をどのように展開されているのかお聞かせください。

長坪 分散技術とは、顔料などを微粒子化し溶媒や樹脂溶液に懸濁(固体粒子を液体に分散させること)させ、その状態を安定化させる技術です。つまり、原材料を混ぜ合わせるわけですが、それは決して簡単なことではありません。顔料はナノサイズという非常に微細なものです。しかも、樹脂は非常に粘度が高いため、それらを均一に混ぜ合わせていくのは難しい。たとえば、小麦粉をハチミツの中に均一に混ぜ合わせるのが難しいことは、想像いただけると思います。我々は、その技術をナノサイズで培ってきました。この分散技術が、プリンターのようなOA機器に使われる着色剤や印刷インキ、自動車の塗料用の顔料分散体、パネル用のレジストインキ、導電性を付与したモバイル用の機能性フィルムなど、幅広い製品を生み出しています。

大井 それら製品の開発・生産を担っているのが、弊社トーヨーカラーで、素材と分散に特化して事業を推進してきました。元々、顔料という色の素を生産していたのですが、これを印刷に使うために印刷インキにする、塗料に使うためにペイントにする、プラスチックに使うために着色剤にするなど、顔料の形を変えていくのが我々の仕事でした。そこに分散技術の進化があったわけです。たとえば、近年のクルマは昔と違って10年経っても色があせることはない。それも分散技術を培ってきた私たちの成果の一つです。

LiB生産工程とCNT分散体LIOACCUM®

出典:artience、トーヨーカラー「リチウムイオン電池用CNT分散体事業 事業説明会(2023年8月)」資料

EVの航続距離の伸長、充電時間の短縮化、

安全性を確保する「CNT分散体」の開発

その分散技術がCNT分散体にどのような流れで結実したのか。その経緯を教えてください。

岡市 我々の製品に導電カーボンブラック(CB)があります。CBは樹脂や塗料に導電性を付与するナノ素材。当社は、CBの微細分散技術を開発し、2015年にHEV(ハイブリッド車)向けLiBに採用されました。LiB材料に採用されたことが、今回のCNTにつながっていくことになります。LiBというのは、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充電や放電を行う二次電池です。電池の正極には、リチウムイオンを取り込む「活物質」、電子の伝導を助ける「導電助剤」、活物質と導電助剤を結び付ける「バインダー」の3つが主材料として使用されています。このうち、導電助剤としてCBが採用されていました。導電助剤がコンパクトであれば、活物質の充填量増加によるLiBの高容量化が実現しますし、導電助剤の導電性が高ければ、LiBの高出力化も可能となります。

大井 そうした中、2017年頃からCBでは限界があると、より導電性が高い導電助剤へのニーズが高まってきました。CBは粒子がつながったストラクチャー状の形状で、サイズも約500ナノと大きく、導電性も低い。求められたのはLiB電極内の高効率な導電ネットワークです。実際、「今後はCBに替わってCNTがバッテリーに使われるだろう」、あるいは「使いたい」「CNTでなければEVは普及しないのではないか」という話がバッテリーメーカーから聞こえてきました。

岡市 一般に電池は、たとえばスマホでも一回充電したらどれだけ持つかが一番大事ですよね。それをクルマに合わせると航続距離になるわけです。一度充電してどれだけ走るのか。100kmなのか、500kmなのか。いずれにしても航続距離を伸ばすには、電池の容量を上げなければならない。しかし、電池の容量は大きくすればするほど重くなり、場所をとる。CBの数を増やせばいいわけではない。なるべくコンパクトな電池の形で容量を上げるにはどうすればいいか。CBでは限界がありその限界を突破するため、CNT分散体の開発に着手したわけです。我々が目指したのは、航続距離の伸長、充電時間の短縮化、そして安全性の確保でした。CNTは直径が1ナノから10ナノぐらいの細かい繊維状のもので、互いに絡み合って塊になっています。それを一つひとつほぐしながら、できる限り折らずに均一に引き離しながら分散していくというのは、従来のワンランク上の、レベルの高い分散技術が要求されました。

大井 顔料には顔料、このCNTにはCNTに適した分散剤というものが必要になります。分散剤があることによって、ある一定の溶媒の中で均一に分散するわけです。CNT分散体の核心部分は、この材料を開発したということ。そしてそれを使って生産プロセスの技術も同時に開発し、これらの合わせ技でCNTの分散性と導電性を飛躍的に高めました。

CNT分散体はいつから市場に供給されているのでしょうか。また競合の中で貴社の優位性を教えてください。

岡市 2018年ぐらいに処方設計が完了して、2021年から海外で量産を開始、同時に供給を開始しました。国内では当社が唯一量産に成功して世界に供給しています。海外では、韓国、中国にCNT分散体の競合メーカーがありますが、より安定した均一分散ができているのが我々の強みです。

大井 つまり、少量の導電助剤=CNT分散体の添加で高い導電性を得ることができるということです。少量の添加で高い導電性を得られるということは、活物質をたくさん入れることができることを意味します。活物質にたくさんのリチウムイオンが取り込まれるので、電池の高容量化が実現します。重要なポイントは、CNTの繊維が一本ずつつながり、安定した均一な分散であること。それは海外の競合他社も実現していますが、比較論で弊社CNTがより優れているという評価を、お客様からもいただいています。

岡市 ただ、そこに安住しているわけにはいきません。電池も変わっていくでしょう。それに伴ってCNT分散体も進化していく必要がある。ですから、どんな電池が出てきても当社製品が採用されるように開発の手を緩めず、お客様と一緒にやっていくというのが我々のスタンスですね。一層の航続距離伸長、容量拡大、充電時間の短縮を追求し、CNT分散体の進化に取り組んでいく考えです。

導電助剤(原料)の市場規模予測(売上)

出典:富士経済「2022 電池関連市場実態総調査 下巻 電池材料市場編」

備考:導電助剤の市場規模は粉ベース

*CNT及びCNFを含んだ値

LiB用CNT分散体事業の拡大シナリオ(売上目標とGlobalシェア*)

出典:artience、トーヨーカラー「リチウムイオン電池用CNT分散体事業 事業説明会(2023年8月)」資料

備考:*シェアは車載用LiB容量(GWh)に占める割合

リスクシェアを目的としたDBJからの資金調達

CNT分散体でサステナブル社会の実現に貢献

今回の設備投資の狙いと具体的な資金用途についてお聞かせください。

濱田 中期経営計画の経営課題の一つに事業ポートフォリオの改革を掲げました。その戦略的重点事業としてCNT分散体があります。この分野を伸ばしていくためには、今までの製品のレベルとは一桁違う設備投資が必要です。生産キャパを確保することでパイオニアとしての優位性も保てます。投資額は2023年度までで既に150億円超を実施しており、2024年度〜2026年度で新たに300億円超を実施する予定としております。単一事業でこれだけの投資をするというのは初めての経験になります。日本・富士、北米・ジョージア州、ケンタッキー州、欧州・ハンガリー、中国・珠海、世界5ヵ所に生産拠点があり、それぞれ生産能力拡充のための投資を行います。

4極5拠点生産体制を持つ唯一のCNT分散体メーカー

出典:artience、トーヨーカラー「リチウムイオン電池用CNT分散体事業 事業説明会(2023年8月)」資料

DBJから資金調達した理由をお聞かせください。また、今後、DBJに期待することをお聞かせください。

濱田 自社で融資を受けるのも一つの選択肢ではありますが、リスクも相応にあります。それ以外の調達方法がないかという検討を重ねていく中、DBJから借入金以外の方法で、「利益が上がった中から分配をさせていただく」という話をいただきました。逆に言えば、キャッシュフローが上がらなければ分配しなくていいという、リスクをシェアする提案をいただき、採用させていただきました。さらに、話し合いをさせていただく中で、DBJの事前の綿密な市場調査や当社の的確な評価等々を通じて、適切なアドバイスもいただきました。つまりDBJは単なる出資者ではなく、今後、この事業を10年、20年とやっていくにあたってのパートナーと認識しました。同じ船に乗って事業を成功させていく仲間であると。今後も変わらず良きパートナーであって欲しいと願っています。

CNT分散体は今後も需要の拡大が見込まれると聞いています。将来に向けて、課題も含め、戦略・展望等をお聞かせください。

濱田 課題というよりは、むしろEV化がどうやって今後進んでいくかという点が、一番我々の関心材料です。エリアによっても異なりますが市場は不透明な要素もあり、現在、欧米のEV市況が減速しているのも事実です。様々な要素があり、エリアによって普及のスピードは違うとは思いますが、EV化自体は全体として世界的に普及していくのが、社会的な要請だと思っています。そうした普及の度合いに合わせて、我々も、たとえば生産効率の向上やコストダウンなど、競争力強化を継続的にやっていかなくてはいけないと考えています。我々の直接的なお客様であるバッテリーメーカーは、世界の中で、日本、韓国、中国3ヵ国が市場を席巻しています。その上位10社が我々のターゲットとするお客様ですが、バッテリーメーカーの多くは自動車メーカーと共同開発する体制です。自動車メーカーの動向も見据えて、拡販に向けた取り組みを進めていきます。弊社は中期経営計画では、2026年度の売上目標を4,000億円としました。内CNT分散体は約10%の400億円を見込んでおり、当社の中核事業、収益の柱に育てていく考えです。分散の技術は、我々のコアビジネスです。それを活用したCNT分散体は、今後伸びていく成長市場と確信しています。CO2排出を抑制し環境に優しいEVの普及拡大を見据えつつ、我々の目指す方向であるサステナブルな社会の実現に向けて、自社の強みを活かし、社会にも貢献できるCNT分散体を世界中に供給していきたいと考えています。

この記事は季刊DBJ No.55に掲載されています

季刊DBJ No.55