基本解説

ゲーム性やエンタメ性に富んだ体験型展示を通じて世界に「カーボンニュートラル」と「エネルギーの可能性」を発信

~大阪・関西万博パビリオン「電力館 可能性のタマゴたち」に込めた電気事業連合会の想い~

電気事業連合会 大阪・関西万博推進室 室長

電力館 可能性のタマゴたち 館長

岡田康伸 氏

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)の「電力館 可能性のタマゴたち」は、日本の電力会社10社で構成される電気事業連合会によるパビリオンだ。万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現するべく、電力館は「エネルギーの可能性で未来を切りひらき、いのち輝く社会の実現へ」をテーマに掲げた。来館者が一人1つタマゴ型のデバイスを持ちながら館内を巡るユニークなパビリオンで、エネルギーというテーマに真正面から向き合いながらも、ゲーム性やエンタメ性に富んだ体験型の展示空間が話題を呼んでいる。パビリオンの総責任者として陣頭指揮を執るのが、電気事業連合会 大阪・関西万博推進室 室長の岡田康伸氏だ。30年以上にわたって関西電力グループで多様な業務に携わり、直近ではイノベーション推進グループでの新規事業開発、人材育成に従事した経験を持つ。パビリオン出展の背景や脱炭素に向けた取り組み、エネルギーにかける熱い想いについて話を伺った。

タマゴ型のデバイスを持って館内を巡り

驚きや楽しさを感じながらSDGsを学ぶ

現在開催中の大阪・関西万博は、2005年開催の愛・地球博に続き、20年ぶりに日本で開催される万博ですね。電気事業連合会がパビリオンを出展された背景をお聞かせください。

国内大手電力会社10社で運営する電気事業連合会は、1970年の大阪万博、1985年のつくば科学万博、1990年の大阪花博、2005年の愛・地球博と、過去4回の出展を通じて電力で社会に貢献する姿を発信してきました。今回の大阪・関西万博の全体のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。世界中のすべての人が幸せな生き方とは何かを考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにアイディアを出し合ったり、解決方法を考えたりしてほしいという想いが込められています。また、大阪・関西万博が目指すこととして「SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献」が掲げられています。地球上の様々な生命と共存しながら持続可能な社会を実現するためには、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること)の達成が必要不可欠です。電力業界が目指すカーボンニュートラルの世界観を発信する貴重な機会と捉え、パビリオンを出展するに至りました。

そして、「いのち輝く未来社会のデザイン」を電力業界としてどのように発信していくか、たくさんの議論を重ねました。未来社会においてエネルギーが秘める可能性を感じてほしいという想いから、パビリオンのテーマを「エネルギーの可能性で未来を切りひらき、いのち輝く社会の実現へ」に決めました。

「電力館 可能性のタマゴたち」はどのようなパビリオンですか。「エネルギーの可能性で未来を切りひらき、いのち輝く社会の実現へ」に込めた想いもお聞かせください。

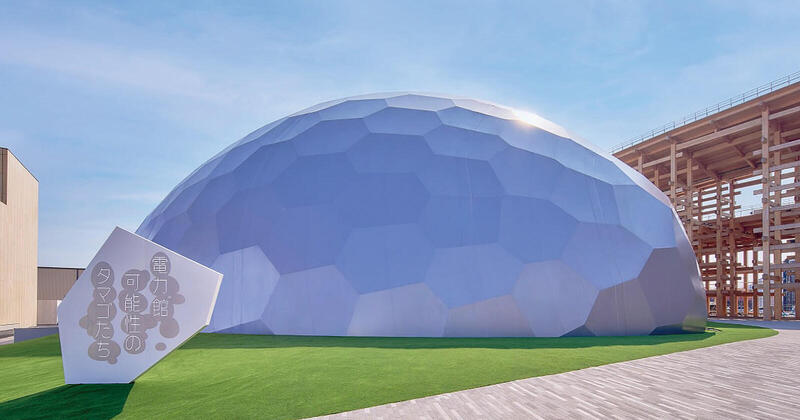

ご来館の皆さまにこれからの未来社会におけるエネルギーの可能性を感じてもらいたい─ 。そう考えたときに想起したイメージが「タマゴ」でした。皆さまがまだ気づいていないところにも、将来的に大きく成長する可能性を秘めた"タマゴ"がたくさんあるのではないか。『電力館 可能性のタマゴたち』では、2050年カーボンニュートラルのさらにその先を見据え、電力業界ならではの視点で未来における様々なエネルギーを紹介しています。風力発電や太陽光発電といった自然の力を利用した現行のエネルギーだけでなく、核融合、潮流発電、無線給電、水素、マグマ発電、植物発電、ミドリムシ─ など実用化の途中にあるエネルギー技術や世界を変えうる革新的な技術など約30のエネルギーを学べます。パビリオンの外観も「可能性のタマゴ」というコンセプトを表現したタマゴ型です。銀色の膜は、陽の光、空の色を取り込んで天候や時間帯によって表情を変える自然や周囲の環境と調和するデザインで、未来に向けた可能性を表現しています。

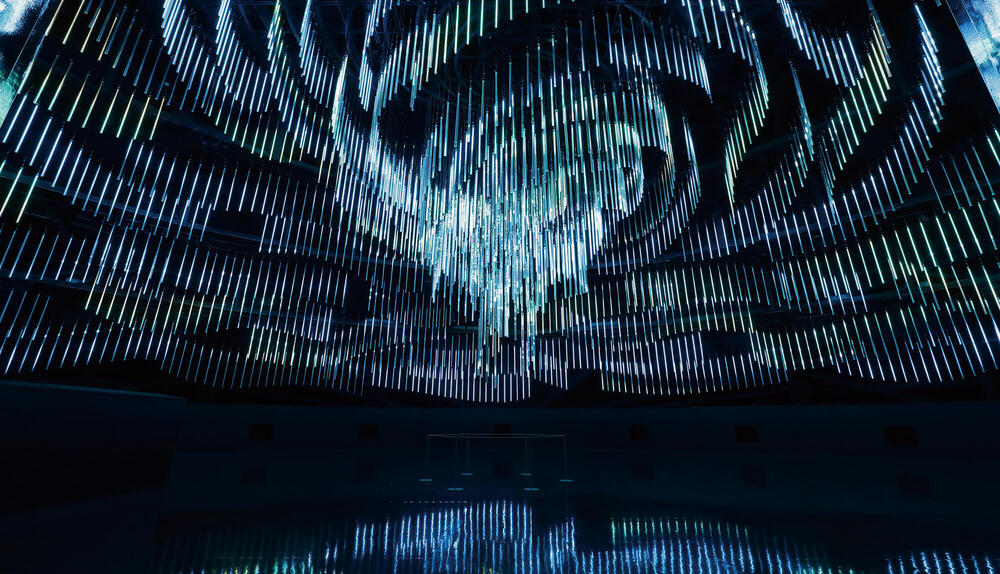

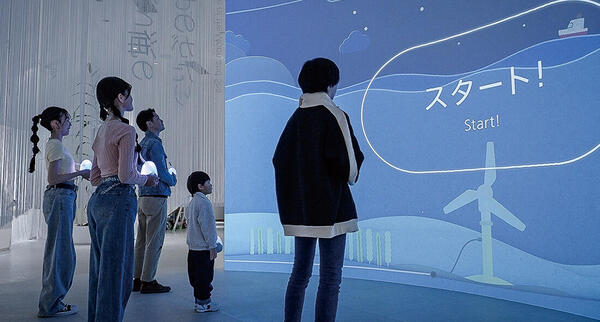

展示は「プレショー」「メインショー」「ポストショー」の3部構成です。まずプレショーでは、エネルギー供給の安定性と持続可能性にかかる課題を問題提起するとともに、カーボンニュートラルの実現に向けて、二酸化炭素を増やすことなくエネルギーを利用することの重要性を紹介します。メインショーの「可能性エリア」では、未来を切りひらく可能性を持つ約30のエネルギーを学び、続く「輝きエリア」のイマーシブショーでは光と音でいのちの輝きを表現。最後の「ポストショー」では、実物・パネル展示を通じてメインショーの体験を振り返ります。電力館パビリオンでユニークなのは、来館者が一人1つ、タマゴ型のデバイスを持ちながら館内を巡る点です。展示空間や映像に連動してタマゴ型デバイスがピカピカ光ったりブルブルと振動したりする仕組みです。エネルギーの特性や面白さについて、驚きや楽しさを感じながら学べるようにこだわりました。

パビリオン「電力館 可能性のタマゴたち」の外観

パビリオンのコンセプトである「可能性のタマゴ」を建築で表現。内部に大空間を確保するため主軸を15度傾斜させ、その上に不燃膜財を張り合わせ、60種・352枚のボロノイを浮かび上がらせた

(写真提供:電気事業連合会)

一人1つずつタマゴ型デバイスを持ちながら展示を巡る

(写真提供:電気事業連合会)

デバイスを持ち歩いて館内を巡るパビリオンは珍しいですね。来場者が展示物を操作したり体の動きによって映像が変化したりと、インタラクティブな展示が多くありました。

例えば、「核融合」エネルギーを学ぶエリアは、卓上に投影された原子核に見立てた赤色と青色の光を、自分の手でタマゴ型デバイスに引き寄せる体験型の展示です。手の動きと卓上の映像がモーションキャプチャーセンサーで連動しており、反発し合う2つの光をうまく融合させられれば得点を獲得できます。円卓を囲むほかの来場者と一緒にチャレンジし、その中で最も得点が高い人が発表されるゲーム性・エンタメ性もあり、大人も子どもも非常に盛り上がります。実際にプレイしてみるとわかるのですが、2つの光る球を融合させるのはなかなか難しい。これは、核融合反応を起こす重水素と三重水素は反発し合って簡単には融合しないため、展示においてもそうした核エネルギーの本質的な特徴を伝えられるように設計しているからです。そのほかの展示も、一つひとつのエネルギーの原理を直感的に楽しく理解していただけるようにゲーム要素を取り入れた体験型の展示で表現しています。

来館者の皆さまの反応はいかがでしょうか。

SNSで「エネルギーについて楽しく学べた」「面白かった」といった来館者の感想を見ると嬉しいですし、我々の想いが少なからず伝わっていると感じます。私自身、電力館の館長に就任後、2021年開催のドバイ万博に視察に行きました。多くの展示がある中で記憶に残ったのは、デバイスを用いたり身体を動かしたりインタラクティブな体験ができたパビリオンでした。また、テキストや写真、動画などを通じて万博の展示内容を事前に知れる機会も多いですが、やはりメディアなどを通して見聞きするのと実際に現地に足を運ぶのでは、まったく体験が異なります。大阪・関西万博も、実際に行ってみたら楽しかったという口コミが多いのも、実際に体験することでしか味わえない高揚感や感動があるということではないでしょうか。電力館のパビリオンを通じて、身近なところにも私たちの生活を支えるエネルギーの可能性があるという学びを持ち帰っていただけたらと思います。

「電力館 可能性のタマゴたち」展示内容の一部

メインショーの輝きエリアでは、空間いっぱいの光と音がタマゴ型デバイスと連動し、いのちの輝きを体感できる

(写真提供:電気事業連合会)

タマゴ型デバイスやパビリオンの素材には

廃材を利活用して持続可能な社会をアピール

「SDGs達成への貢献」の観点で、電力館ではどのような取り組みを行っていますか。

タマゴ型デバイスには、廃材の利活用およびプラスチック削減を目的にオリジナル素材を開発しました。上部パーツには卵の殻を5%、下部パーツにはホタテの貝殻を15%配合しています。パビリオン外側の舗装には、令和6年能登半島地震で発生した廃瓦を使用したコンクリートや、大量廃棄が社会問題となっている太陽光パネルの廃棄ガラスを混合したコンクリートブロック(インターロッキングブロック)を利用しました。ほかにも、スタッフのユニフォームには再生ポリエステル素材を採用しており、使用後はユニフォームリサイクルシステム「ECOLICE(エコリス)」を通じて、高品位の固形燃料に加工して製紙会社などに提供する予定です。

カーボンニュートラルを実現した世界をどのように描いていらっしゃいますか。

世界が目指している2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、電力業界が果たしていくべき役割は大きいと考えています。カーボンニュートラルを実現しないことには、地球温暖化や気候変動の問題が一層深刻化することでしょう。まずは2050年のカーボンニュートラル達成という世界的な目標に向かって皆が力を合わせなければなりません。電力館パビリオンを通じて「脱炭素に取り組むのは政府や電力会社だけではない。世界中の人々が持続可能な社会の実現に関心を持ち、脱炭素に向けた取り組みを実行してほしい」というメッセージを発信したいとの想いです。ただ、2050年の世界が具体的にどのようになっているのかを、我々が確実な形で語るのはおこがましいと思いますし、正解があるわけではありません。展示の内容や演出を通じて、来館者の皆さま自身がそれぞれ自由に感じていただけたらと思います。

電力業界として社会にどのような姿勢やビジョンを発信したいと考えているか、お聞かせください。

エネルギー自給率の低さ、化石燃料への依存、再生可能エネルギーの普及の遅れといった日本のエネルギー問題について知っている方も多い一方、まだまだ広く課題意識が醸成されているとは言えません。エネルギーの課題と可能性についてパビリオンを通じて皆さまに知っていただけたらと思います。日本で初めて電気が灯された1878年以来、電気は人々の暮らしに欠かせないものとなりました。世界情勢や自然災害などエネルギーを取り巻く状況が大きく変化する中、電力を安定して供給するという電力会社の使命の重みは一層増しています。エネルギー資源の少ない日本において、これからも電気が当たり前に使える社会を維持するため、電気事業連合会は電力の安定供給とカーボンニュートラルの実現に全力で取り組み、日本の経済発展と国民生活の向上に貢献してまいります。

振動力発電の展示は、映像上のタマゴが後ろを向いている間に足踏みをすることで停電した街を救うストーリー

(写真提供:電気事業連合会)

海の中の潮流の運動エネルギーを利用して発電する「潮流発電」を学ぶ

(写真提供:電気事業連合会)

岡田康伸 氏

OKADA Yasunobu

電力館 可能性のタマゴたち 館長

- 1993年4月

- 関西電力株式会社 入社

- 2007年6月

- 秘書室 マネジャー

- 2009年6月

- グループ経営推進本部附、かんでんCSフォーラム 出向

- 2011年12月

- 姫路支店 支店長室 人材活性化グループ チーフマネジャー

- 2013年6月

- 秘書室 秘書役

- 2016年6月

- 経営企画室 経営企画グループ マネジャー

- 2018年6月

- 経営企画室 経営企画グループ チーフマネジャー

- 2019年7月

- 経営企画室 イノベーションラボ、イノベーション推進 グループチーフマネジャー、火力事業本部火力企画部門 地域プロジェクト推進グループ、マネジャー 併任

- 2021年7月

- 広報室附、電気事業連合会 大阪・関西万博推進室 室長

この記事は季刊DBJ No.57に掲載されています

季刊DBJ No.57