鼎談

様々な国・組織・人の熱意と知見をつないで母なる「海」の再生へ歩みを進める

~大阪・関西万博のパビリオン「BLUE OCEAN DOME」と藻場造成技術による瀬戸内海復権プロジェクト~

国立大学法人香川大学 創造工学部長 環境デザイン工学領域 教授 末永慶寛 氏

サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家悠介 氏

株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 関西支店長 牧裕文

2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)の会場でひときわ輝きを放つのが、3つの白いドームで構成する民間パビリオン「BLUE OCEAN DOME」だ。同パビリオンを支援する洗浄・消毒剤メーカーのサラヤ株式会社(以下、サラヤ)は、海洋汚染防止社会課題解決への積極的な活動と情報発信で知られる。一方、国立大学法人香川大学(以下、香川大学)と株式会社日本政策投資銀行(以下、DBJ)は、藻場造成技術による瀬戸内海復権プロジェクトを連携して推進している。今回はパビリオン内の一室に、「海を守る」という同じ志を抱くサラヤの代表取締役社長の更家悠介氏(写真中央)、香川大学 創造工学部長 環境デザイン工学領域教授の末永慶寛氏(写真右)、DBJの常務執行役員 関西支店長の牧裕文(写真左)が集い、それぞれの想いや取り組みを語り合った。

国内外の来場者に五感で海のピンチに

気づいてもらい、活動のすそ野を広げたい

サラヤさんが支援している「BLUE OCEAN DOME」は、大阪・関西万博の民間パビリオンの中で、唯一「海」をテーマにしています。実際にご覧になっていかがでしたか。

牧 超はっ水塗料を施した真っ白な盤面を、水がころころ、さらさらと形を変えながら駆け巡る巨大立体アートピースが印象的でした。海から蒸発し、雨となって山に降り、川を流れ、湖や池をつくりながら海へと戻る水の一生を眺めるという展示コンセプト通り、清冽な水がまるで生きているように循環していて、いつまでも見ていられます。

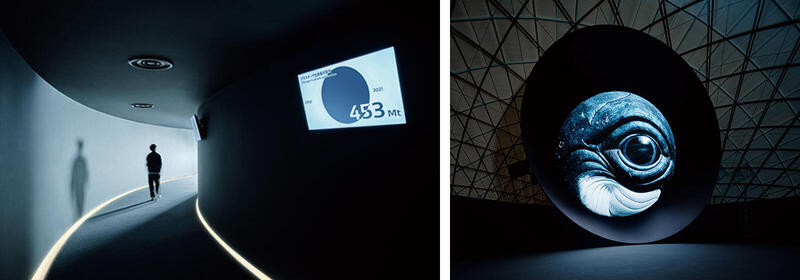

末永 超高精細の巨大球体LED(発光ダイオード)スクリーンのシアターの没入感はすごい。漆黒の空間にサンゴ礁の豊かな生態系、未知の深海生物、そして海中を侵す大量のプラスチックごみが映し出され、考えさせられました。世界各国の様々な組織・団体との連携イベントを含め、いずれの展示からもサラヤさんの海への強い課題意識を感じました。

更家 地球の面積の7割は海です。すべての生命に欠かせない水は川や湖などに2.5%。残りの97.5%は海にあります。さらに、海には海藻類など緑が豊富で、二酸化炭素を吸収してくれるなどSDGs(持続可能な開発目標)の実現に欠かせない存在といえるでしょう。しかし、現実の海洋世界はすさまじい汚染に直面しています。すでに手遅れかもしれないが、多くの人にこの問題に気づいていただき、一刻も早く手を打ちたい。そこで大阪・関西万博のパビリオンの展示を通じて、「プラスチック海洋汚染防止」「海業の持続的発展」「海の気候変動の理解促進」を世界に発信し、「海の蘇生」を前進させたいと考えます。

洗剤など衛生用品メーカーのサラヤさんが、なぜ、海洋保全に力を入れるのですか。

更家 きっかけは、2017年に船で世界を巡っている友人から世界中で海洋汚染が深刻化している話を聞いたことです。その後、長崎県・対馬の海岸を訪れたときは大量のプラスチックごみが海流に乗って流れつき、人の背丈ほどの山になっていて驚きました。私たちは自社製品のパッケージにプラスチックを使用しているので、海とプラスチックの問題とは無関係ではありません。主力製品の「ヤシノミ洗剤」のサプライチェーン(供給網)に深く関わるボルネオ島の生物多様性保全活動に取り組むなど、創業以来、社会課題をビジネスで解決する企業カルチャーが根付いています。海を取り巻く危機的な状況を知れば知るほど、「海洋資源を活用して豊かな生活をおくることは大事だけれど、母なる海を汚してまでお金を儲けてどうするの?」という想いが強くなりました。

牧 私も一緒に対馬に行き、プラスチックごみで埋まった砂浜を目の当たりにして言葉を失いました。サラヤさんは2022年9月に長崎県対馬市や関西経済同友会などと、海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた「対馬モデル」の研究開発連携協定を結ばれましたね。「BLUE OCEAN DOME」の展示からも、海の未来を守っていくとの信念を感じました。

更家 パビリオンは、私が理事長を務めるNPO法人ゼリ・ジャパンとして出展しています。海洋保全はサラヤ1社では解決できない大きなテーマです。しかし、多くの人や組織の知見を結集することで良い方向に転換できるはずです。NPOであれば志が同じ人が参加しやすいと考えました。パビリオン内の巨大球体スクリーンで流している映像には、日本語のナレーションや字幕が一切流れず、ソプラノ歌手の神秘的な歌声と荘厳な音楽のみ。海外の来場者にも五感で海のピンチに気づいていただき、活動のすそ野を広げる願いを込めました。

「 海の蘇生」をテーマにした「BLUE OCEAN DOME」

「 BLUE OCEAN DOME」は3つのドームで構成する (写真提供:特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン)

はっ水塗料を施した真っ白な盤面を、水がころころ、さらさらと形を変えながら駆け巡る巨大立体アートピース

(写真提供:特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン)

漆黒の空間にサンゴ礁の豊かな生態系、未知の深海生物、そして海中を侵す大量のプラスチックごみが映し出される超高精細の巨大球体LEDスクリーンのシアター

(写真提供:特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン)

海藻がまとまって生育する藻場は

海の生物多様性保全やCO2の貯留機能を持つ

香川大学さんとDBJの「ブルーカーボンによる瀬戸内海復権プロジェクト」も、サラヤさんがおっしゃる「海を守るという同じ志を持つ者同士のつながり」といえそうです。

牧 対馬の衝撃的な光景を見て、海の再生を真剣に考えるようになりました。ちょうどその頃、香川大学さんの藻場造成事業を知り「これだ」と思い、面会を申し入れたのです。

末永 海藻がまとまって生育する藻場は、産卵場や稚魚の成育以外にも、有機物を分解したり、CO2(二酸化炭素)を吸収して酸素を供給したりするなど、海の浄化に大きな役割を果たしています。藻場は「海の森」であり、生命の源である海の基礎といえるでしょう。海の生物多様性の保全やCO2の貯留による地球温暖化抑制の機能を持つ藻場ですが、海域の開発や水質の汚濁、砂利採取、地球環境の変化などによって各地で激減しています。瀬戸内海では、2016年には1945年比で7割以上の藻場が消えてしまい、それに伴い1980年代に50万tだった漁獲量が2000年代には20万tと半分以下に落ち込んでいます。

更家 海が汚れていると貴重な地域資源の観光業も立ちゆかなくなる恐れがあります。

末永 その通りです。そこで私たちは、漁業関係者たちの協力のもとに人工的に藻場を造成する技術の研究をスタートしました。潮の流れを制御しつつ、海藻の胞子や魚類のエサとなる小型生物の着生を促進する低炭素コンクリート製の藻場造成構造物を開発。瀬戸内海の2カ所に沈設し、CO2吸収量や水質への影響、藻場に集まる稚魚などのデータを集め、バイオテレメトリーやAI(人工知能)で分析・蓄積しています。現在、海中で高さ1m程度の藻場造成構造物は目視で8種類の海藻に覆われており、アオリイカやアイナメの卵塊が確認されています。構造物1カ所の藻場が吸収するCO2、いわゆるブルーカーボンは年間50kgにも達するほか、海水温の上昇を0.1度程度低く抑えることも明らかになってきました。この研究は、15年間にわたり安定的に藻場を造成してきた世界的にも希少な成功例と言え、設置箇所を増やすことでさらに大きな効果が見込めます。

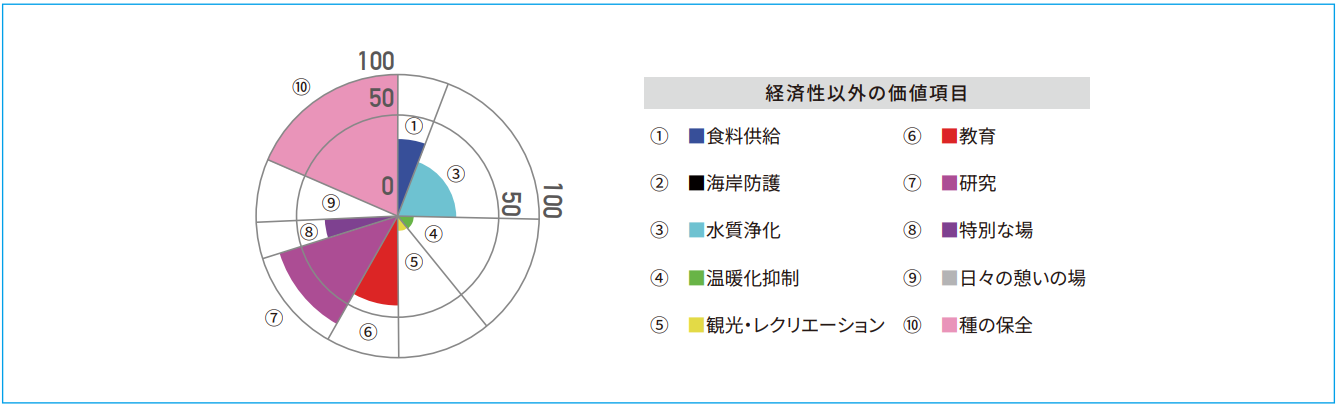

コベネフィット評価で

経済性以外の価値を「見える化」

地元の大学としての熱意と技術が瀬戸内海復権プロジェクトを着実に後押ししているわけですね。

末永 しかし、海の再生をアカデミックな世界だけの自己満足に終わらせず、継続的に拡大・発展させるには、お金の流れを呼び込み、企業をはじめとした様々な組織が参画する「事業化」が不可欠です。その意味で、DBJさんの申し出は大変ありがたく感じました。

牧 私たちは中期経営計画の基本方針に「産業をつなぐ」「世代をつなぐ」「地域をつなぐ」を明記し、リスクマネー供給プラットフォームを強化して共に価値をつくることを目指しています。その具体的テーマの1つとして「潜在力を活かした地域創生」を掲げ、地域における脱炭素や新事業創出、人口減少といった課題に重点的に取り組んでいます。香川大学さんとは2024年4月に藻場造成技術を活用した瀬戸内海復権プロジェクトに関する連携協定を提携しました。同協定では、藻場造成構造物の事業化に関する調査、経済性以外の価値評価、リカレント教育の実施を定めています。構造物を瀬戸内海全域にわたり何百個、何千個と敷設するには、事業化により資金の流れを生み出す必要があります。

成果が出始めた藻場造成技術を広域に事業展開し、海を復興するためのポイントは。

牧 大きく2つあると考えます。まず「価値の定量化」です。造成した藻場が吸収するブルーカーボンはクレジットとして売買できますし、海がきれいになれば漁獲量の増大のほか、サラヤさんがおっしゃったように観光資源としての価値がさらに増大するでしょう。本プロジェクトでは、環境保全に関する経済性以外の価値評価を目的に学術的に開発された「コベネフィット評価」(IMCES)を採用。人々が本プロジェクトから得る「食料供給」「水質浄化」「特別な場」など10の価値評価を実施し、ベネフィットの見える化を進めています。

末永 もう1つが藻場造成事業の賛同者を増やすためのリカレント教育です。2025年度からDBJさんと共にリカレント講座を開講し、自治体・企業・漁業者向けにブルーカーボンクレジットやコベネフィット評価の内容、他地域の取り組み事例の紹介などを行っていく予定です。

更家 当社は「海」に関するあらゆるステークホルダーの多面的交流と事業共創を通じ、持続性・実効性のある社会課題解決を目指すアクション・プラットフォームの一般社団法人ブルーオーシャン・イニシアチブ(BOI)に参画しています。2022年に発足したBOIには、業界を代表する大手企業から新進気鋭のスタートアップ企業まで約100社が名を連ね、それぞれの企業の事業戦略に沿って多様なパートナーシップ連携を展開しています。藻場造成技術をベースにした瀬戸内海復権プロジェクトに興味を示す企業もいるでしょう。BOIのネットワークを活用して事業化を検討されてはいかがでしょうか。私たちも海外企業を含めて、関心を持ちそうなパートナーをつなぐお手伝いをさせていただきます。

末永 ありがとうございます。香川大学では、15年間にわたる検証で培ったノウハウと科学的知見を駆使しながら、瀬戸内海のどの地点に、どの程度の規模で藻場造成構造物を配置していけば最大効果が得られるか、「価値の定量化」に貢献できる研究を進めます。

牧 瀬戸内海復権プロジェクトについて海と関連の深い企業や自治体などへヒアリングしたところ、「環境へのインパクトが可視化されると企業にとっては魅力が増す」「長年地域貢献として藻場再生に取り組んできたが、自社だけでは1カ所が精一杯で面的に広がらない。このようなプラットフォームがあるとありがたい」といった総じて高い評価を頂戴しており、「本プロジェクトに参画したい」とのお声もいただいています。DBJは、産官学金にわたる幅広い賛同者をつなぎながら事業化の道筋をつけたいと考えます。

藻場造成構造物と経済性以外の価値評価に基づくコベネフィット評価(記載イメージ)

出典:国立大学法人香川大学提供資料を基に作成

(左) 製造時のCO2排出量を通常のコンクリートに比べて3~4割抑えられる低炭素コンクリートでつくられた藻場造成構造物

(右) 藻場造成構造物に繁茂した海藻に産み付けられたアオリイカの卵塊

(写真提供:国立大学法人香川大学)

末永慶寛 氏

SUENAGA Yoshihiro

創造工学部長

環境デザイン工学領域 教授

1993年日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了・博士(工学)。専門分野:水産工学、水圏環境工学、海洋工学。1993年東京大学海洋研究所技術補佐員、1996年香川大学農学部助手、2000年工学部助教授、2007年准教授、2009年教授、2019年創造工学部学長。文部科学大臣表彰科学技術賞(2007年技術部門、2017年開発部門、2019年理解増進部門)、PACON Ser vice Award 2008、2023年海洋立国推進功労者内閣総理大臣賞、2024年NIKKEIブルーオーシャン大賞生物多様性部門等を受賞。

更家悠介 氏

SARAYA Yusuke

代表取締役社長

1951年生まれ。1974年大阪大学工学部卒業。1975年カリフォルニア大学バークレー校修士課程修了。1976年サラヤ株式会社入社。1998年 代表取締役社長に就任、現在に至る。日本青年会議所会頭、(財)地球市民財団理事長などを歴任。(特非)ゼリ・ジャパン理事長、(特非)エコデザインネットワーク副理事長、大阪商工会議所常議員、(公社)日本食品衛生協会理事、ボルネオ保全トラスト理事、在大阪ウガンダ共和国名誉領事などを務める。

この記事は季刊DBJ No.57に掲載されています

季刊DBJ No.57