対談

曲がるフィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産・商用化へ、オールジャパン体制で臨む

~積水化学工業がDBJと新会社設立。日本の技術で世界の社会課題を解決~

積水ソーラーフィルム株式会社

代表取締役社長 上脇太 氏

株式会社日本政策投資銀行

常務執行役員 関西支店長 牧裕文

地球に降り注ぐ光を生活に欠かせない電気に変える太陽光発電は、持続可能な社会の実現への切り札といえる。発電装置としては現在はシリコン素材の大がかりなパネル式が主流だが、近年急速に技術開発が進んでいるのが、薄くて軽く、曲げられる特長があり、次世代太陽電池として期待される「ペロブスカイト太陽電池」だ。積水化学工業株式会社(以下、積水化学工業)は2025年1月、特に高い技術力が求められるフィルム型のペロブスカイト太陽電池を量産・商用化するため、積水ソーラーフィルム株式会社(以下、積水ソーラーフィルム)を設立。新会社には株式会社日本政策投資銀行(以下、DBJ)も出資している。ペロブスカイト太陽電池が秘める再生可能エネルギーの将来性と、日本発の技術で世界の社会課題を解決するシナリオについて、積水ソーラーフィルムの代表取締役社長の上脇太氏(写真左)と、DBJの常務執行役員 関西支店長の牧裕文(写真右)が語り合った。

電気をつくり、そこで消費する「分散電源」

再生可能エネルギーの「地産地消」を実現

積水化学工業さんは、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の実証実験を、福島県楢葉町のサッカー施設「Jヴィレッジ」の起伏のあるのり面や東京国際クルーズターミナルの円柱など、従来のシリコン系太陽電池が置けなかった場所で進めています。

上脇 2025年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)の交通ターミナルのバスシェルターの屋根にも約250mにわたり設置し、蓄電池に電気を貯めて夜間のLED(発光ダイオード)照明点灯に使っています。実際に屋外で使用されている様子を見て、全国の企業や自治体から、保有する建物などで使いたいといったお問い合わせを多数いただいています。

牧 積水化学工業さんの大阪本社が入っているビルの南側壁面にも、約1㎡のフィルム型ペロブスカイト太陽電池パネルが48枚取り付けられていますね。

上脇 従来のシリコン系太陽電池はその重量や形状の制約により、平坦で広大な土地や耐加重の大きい建物の屋根などに設置場所が限られますが、フィルム型ペロブスカイト太陽電池は軽くて薄いので、建物の壁面などシリコン系太陽電池が設置できない身近な場所にも設置できます。電力消費地の近くで発電する「分散電源」として機能するため、送電網の敷設・管理といったコストが不要ですし、電気をつくり、そこで消費するという再生可能エネルギーの「地産地消」を実現できます。また、地域の防災拠点である小学校の屋根などに取り付けておくことで災害時の非常電源としても期待できます。

牧 大規模な発電設備を設けることが難しい都心でも、建物の壁面などを活用して再生可能エネルギーを生み出せるわけですから、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の持つ可能性に胸が高鳴ります。

ペロブスカイト太陽電池にはフィルム型以外にもいくつかタイプがあると聞きます。

上脇 ペロブスカイトとは独特の結晶構造を持つ物質の総称です。この結晶構造を発電層に用いた太陽電池であることからペロブスカイト太陽電池と呼ばれ、日本人により発明されました。フィルムのように柔らかい基盤に材料を塗布して作るため、薄くて軽く柔軟性を持たせることができます。ペロブスカイト太陽電池は、基盤の素材によってフィルム型、ガラス型、従来のシリコン素材とペロブスカイトを組み合わせたタンデム型の大きく3つに分けられます。それぞれメリット・デメリットがありますが、最も軽くて、薄くて、曲がるのがフィルム型です。

大阪・関西万博のバスシェルターのフィルム型ペロブスカイト太陽電池は、交通ターミナルの「分散電源」としてイベントを支える

屋根に約250mにわたり設置(左)蓄電池に電気を貯め、夜間のLED照明点灯に使っている(右)

(写真提供:積水化学工業株式会社)

その特長ゆえの開発の難しさについて、積水化学工業さんではどう対応されていますか。

上脇 積水化学工業が開発したフィルム型ペロブスカイト太陽電池の厚さは全体で1mmほど。その中身は、雨などをガードするバリアフィルム、透明電極、ペロブスカイト発電層、電極など複数の層から成り、発電層部分は1000分の1mmしかありません。積水化学工業は、高機能プラスチック関連製品の製造販売のほか、新築戸建住宅や建築資材・輸送インフラ向け資材なども手掛ける総合化学メーカーです。グループを含む既存事業で培ってきた薄膜保護フィルムや接着剤、液体や気体が内部に入り込まないようにする封止(ふうし)材などの技術を活用して、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産化に取り組んでいます。

牧 ペロブスカイト太陽電池の開発には国内だけでも数多くの企業が参入しています。国は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを掲げ、目標達成のために、2兆円のグリーンイノベーション基金(GI基金)を創設しました。GI基金の次世代型太陽電池領域では、2025年までの要素技術開発・テスト実証に対する補助のフェーズ2、2030年までの量産技術開発・フィールド実証に対する補助のフェーズ3と求められる技術レベルが上がりますが、積水化学工業さんは参入企業の中で唯一、フェーズ3に採択されています。

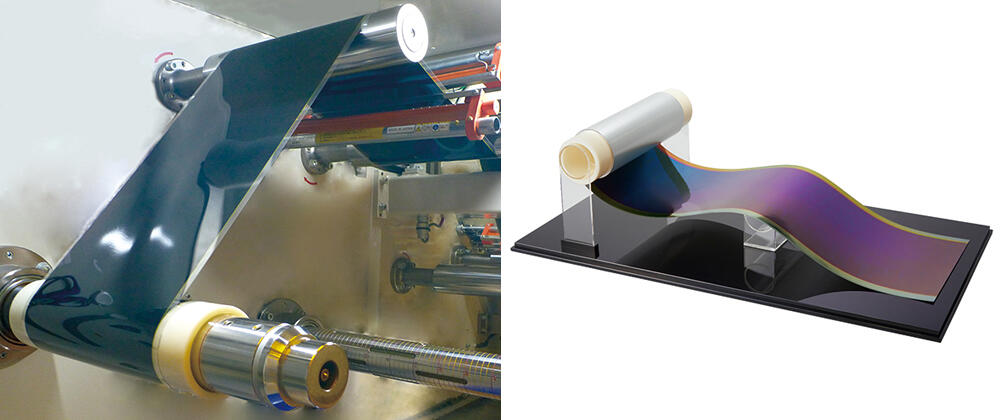

上脇 足元では発電効率15%、屋外耐久性10年相当のフィルム型ペロブスカイト太陽電池の製造に成功しています。2030年には、現在主流のシリコン系と同レベルとなる発電効率20%・屋外耐久性20年の「ダブル20」を達成したいですね。同時並行でロール・ツー・ロール(Roll-to-Roll)製造プロセスによる一層のコスト削減に取り組んでいます。

牧 太陽光発電は天候などに左右されるため原子力発電との単純比較はできませんが、政府はカーボンニュートラル実現におけるペロブスカイト太陽電池の重要性に鑑み、2040年までに原子力発電所20基分の発電ポテンシャルに相当する約20GW(ギガワット)の導入を目指しています。液晶向けなどの既存事業で培った高度な封止技術などを持つ積水化学工業さんには、政府も早期量産化へ大きな期待を寄せています。

上脇 実際に販売する際には建築物への設置が必要になります。当初の製品展開先としては学校など大きな公共建築物を想定しており、設置技術の開発も重要なテーマです。このような場面でも積水化学工業の住宅事業やインフラ向け資材事業で培ってきたノウハウが活かせます。

GX支援の知見とネットワークを活用して

「ファイナンス」「ナレッジ」の両面からサポート

積水化学工業さんは技術開発に邁進する一方、2025年1月にはフィルム型ペロブスカイト太陽電池の量産を目的とする新会社「積水ソーラーフィルム」を設立し、上脇さんが代表取締役社長に就任されました。

上脇 社内の一部門ではなく新会社を設立した理由の一つが、意思決定スピードの向上です。2025年10月にはシャープ株式会社から工場建屋を譲り受け、2027年を目途に100MW(メガワット)級の製造規模を構築します。2030年にはこの10倍にあたるGW(ギガワット)級の製造規模を目指します。2030年以降、年間1GWずつペロブスカイト太陽電池を製造できれば、2040年に政府が目標とする20GWの半分を当社で供給できるようになるでしょう。

牧 ペロブスカイト太陽電池の主原料であるヨウ素の生産量は日本が世界2位です。主要な原料の国内調達が可能であることから、エネルギー安全保障の観点でも注目を集めています。

上脇 ペロブスカイト太陽電池は、学校の体育館・自治体の庁舎・病院といった官需から、工場・倉庫・ビルなどの民需まで、幅広いニーズと販売先が見込めます。積水ソーラーフィルム1社での対応には限界があり、原料調達、装置開発、施工、保守などを得意とするいろいろな企業とアライアンスを組むオールジャパン体制が必要です。新会社を作ったのは、他社の出資を受け入れやすくする狙いもあります。

グリーントランスフォーメーション(GX)支援に力を入れているDBJは、積水ソーラーフィルムに14%出資しています。今後同社をどのようにサポートしていく方針ですか。

牧 大きく分けて「ファイナンス」と「ナレッジ」の2つのアプローチがあります。前者についてDBJには、企業の競争力強化や地域活性化を推進するため、政府の資金を一部活用してリスクマネーを供給する「特定投資業務」があります。2015年6月の開始以来、2025年3月末時点で累計258件、1兆3,773億円の投融資を決定しており、この間に協働した民間投融資額は7兆9,980億円にのぼります。この特定投資業務を使ってGXを推進していきたいと考えています。後者の「ナレッジ」は情報提供やコンサルティングの機能を指します。DBJの北海道から九州にまたがる全国の支店・事務所、海外ネットワークを活用して、GX先行地域の事例などを別のエリアの自治体や企業に横展開することで、日本全体のGXの底上げを図ります。

上脇 DBJさんは、ペロブスカイト太陽電池事業の上流にあたる原料メーカーや装置メーカー、下流にあたる自治体や企業などの導入先、双方のネットワークをお持ちです。この多彩なネットワークから、当社の経営方針や事業特性にマッチしたパートナー企業が出てきて、一緒にオールジャパン体制を構築していきたいですね。

牧 都市部では大規模なシリコン系太陽電池の設置が難しいのは海外も同じです。日本発の技術で世界の社会課題を解決するペロブスカイト太陽電池のリーディングカンパニーとして、積水ソーラーフィルムさんにはとても期待していますし、私たちもGX支援の知見を活用して共に歩んでいきたいと思います。

上脇 積水化学グループでは20年以上前から「社会課題の解決」を経営の中心に据えてきました。世の中のためになる製品だからこそ付加価値が高まり、取引先からの引き合いが増え、会社の利益を押し上げると考えています。社内では、サステナブルな社会の実現とグループの持続的な成長の両立を実現する製品を「サステナビリティ貢献製品」と位置づけ、2023年には全体の75.6%に達しました。2030年までにはこの割合を80%以上にし、将来的には100%にすることが目標で、その"ど真ん中"の製品がフィルム型ペロブスカイト太陽電池です。

牧 フィルム型ペロブスカイト太陽電池は、まさに社会価値と経済価値を両立する製品といえるでしょう。金融機関であるDBJは、社会課題の解決につながるリスクマネーを供給し、脱炭素に向けたGXの加速や新事業創出、サプライチェーンの強靭化といった様々な取り組みを支えていきます。

ロール・ツー・ロール製造で製造コストの一層の削減を図る

(写真・イラスト提供:積水化学工業株式会社)

この記事は季刊DBJ No.57に掲載されています

季刊DBJ No.57